2020.07.22

遺言書作成時の注意点

① はじめに

相続対策のうち、代表的なものが遺言書の作成です。

しかも、遺言書は、手書きでも作れるので、その意味では手軽かもしれません。

ただ、作成にあたっての注意点は多く、それを守らないと、せっかく作っても無効になってしまいかねません。

そのため、今回の記事では、手書きの遺言を作成する際の注意点を中心に説明します。

② 基本は全文手書き

基本は、遺言書を書く人が、全文を手書きしなければなりません。手が震えてうまく字が書けない人でも手書してください。代筆してしまうと、無効になります。

「基本は」と書いたのは、最近、財産目録(遺言書を書く人の財産を一覧にしたもの)だけは手書きでなくともよい(ただし財産目録の全てのページに署名押印しなければならない)、という法改正がされたからです。

ただ、中途半端に、「手書きじゃなくても大丈夫なんだ!」と間違って覚えるくらいなら、間違いがないよう、「すべて手書きしなければいけない」と覚えてください。本来、手書きで書くべきところを、ワープロ打ちなどにしてしまうと、無効となってしまうからです。

なかなか全文手書きが難しい、大変だと感じる人は、手書きで遺言書を作るのではなく、費用はかかりますが、公証役場というところで、公正証書という形式で、作った方がいいかもしれません。

その場合、手書きが必要なのは自分の署名だけで済みます。

病院や施設から出られない、という場合でも、出張してくれるので、問い合わせてみてください。

③ 日付を書く

遺言書には日付(年月日)を書き入れる必要があります。

必ず、遺言書を書き上げた当日の日付を書くようにしてください。

あとから書き足すと、無効になるおそれがあるので、遺言書を作ったときには、一気に日付まで書くようにしてください。

「●年●月吉日」として、日付を特定しなかったことによって、遺言書が無効とされてしまったというケースもあります。

なので、とにかく、遺言書を書き上げた日に、その日の日付を書く、これを徹底してください。

④ 印鑑を押す

実印でなくとも、認印でも構いません。

もっとも、三文判みたいなものよりは、実印を押した方が、後々、「誰かに偽造された!」みたいな揉め事になる可能性が、ちょっとかもしれませんが、少なくなると思います。

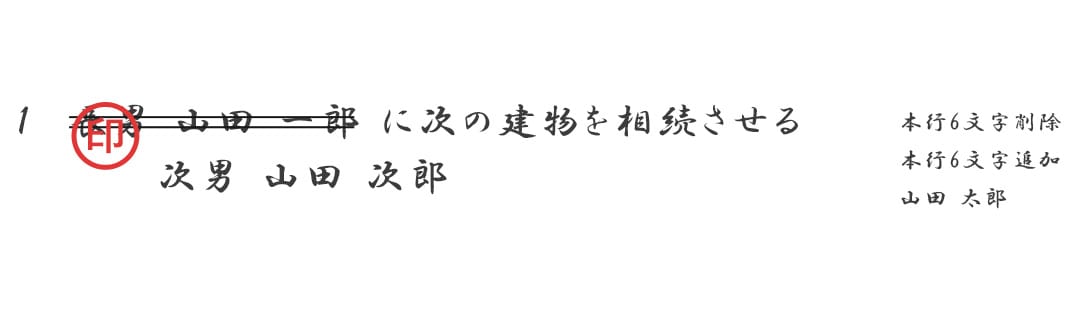

⑤ 間違えたときの訂正方法

書き間違えたときの訂正方法も、法律で定められています。

民法968条3項には、「…遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。」と書かれています。

意味がわからない方も多いかもしれませんね。

なので、具体的な訂正方法の例を挙げますと、訂正箇所に二重線を引き、その二重線上に印鑑を押し、訂正箇所の近くに正しい文字を記載し、「●文字削除、●文字追加」等記載したうえで、さらに、署名もする、というような感じです。

絶対にこの訂正方法しか許されない、というわけではありませんが、先ほどの条文に沿っている方法でなければなりません。

遺言書は、先ほどお伝えしたとおり、全文手書きが必須なので、書き間違えることもあるかと思います。でも、このように、訂正方法はとてもややこしいです。しかも、この法律に沿った訂正方法によらなければ、訂正がなかったことになってしまいかねません。

そのため、書き間違えてしまった場合には、一から書き直した方が無難かなと思います。

⑥ 15歳以上であること

遺言は、15歳以上でないと作成できません。念のためご注意ください。

⑦ 遺言の内容

ここまで、形式的な要件について述べてきましたが、内容面についても注意が必要です。

もし、自分の子の一人に全部の遺産をあげるだけなのであれば、「私のすべての財産を長男●●に相続させる。」という記載だけでも有効なので簡単です。

でも、この財産はこの人、あの財産はあの人、みたいに分配をしたいとなると、少し難しくなってきます。

そのときのポイントは、誰が見ても、「誰に、どの財産を、どのように分けるのか」、一目瞭然である必要がある、ということです。

理由は、不動産の名義を変えてくれるのは法務局の人、預金を解約してくれるのは銀行の人、株の名義を変えてくれるのは証券会社の人であって、いずれも、自分の家族ではないからです。

たとえば、「田畑は、全部、太郎に相続させる」みたいな遺言書を作ったとします。

家族ならどこの田畑のことかわかるでしょうが、法務局の人は、どこの田畑なのかわかりません。同じく、家族からすれば、太郎さんは長男を指しているかもしれませんが、法務局の人はどの太郎さんなのかわかりません。

そうすると、遺言書があっても、法務局は不動産の名義を変えてくれない可能性があります。

それでは、遺言書の意味がなくなってしまいます。

なので、不動産(土地)であれば、法務局から登記簿を取り寄せて、所在地、地番、地目、地積などでちゃんと特定をします。

銀行口座であれば、通帳の記載を確認しながら、「●●銀行●●支店、普通口座、口座番号●●●●」というように特定します。

太郎さんが長男なのであれば、「長男の太郎」と表記しましょう。

以上のとおり、今回は、財産や、財産をもらう人の特定方法についてだけ述べましたが、内容面の注意事項は挙げだしたらきりがありません。なので、そのような注意事項は、また、別の記事で書こうと思います。

⑧ 最後に

これまで、手書きの遺言書の要件などについて述べてきました。

ここまで読んでいただいたので、わかるかと思うのですが、結構、細かくて大変です。

そのため、専門家でない人から、手書きの遺言を作ってみたので見てほしいと言われ、確認をした際に、これなら問題ない、という内容だったことは、ほぼないといって差し支えがないくらいです。

遺言書は、大きな財産を動かすことになる大切な書類です。せっかく作っても、それが無効になってしまうようではもったいないと思いませんか?

ちょっと面倒かもしれませんが、弁護士に見せたり相談したりして、問題のない遺言書を作成することをお勧めします。